Secrets of the Beehive

04 January 2020 Rangé dans le tiroir Divertissement

Comme beaucoup de geeks, j’écoute de la musique. J’ai la chance de pouvoir en écouter durant mon travail et c’est tant mieux, car la musique est le grand amour de ma vie. Alors, il est temps que je partage cette découverte de plus de trente ans et qui tourna mon regard sur un genre musical que je ne connaissais pas.

Comme beaucoup de geeks, j’écoute de la musique. J’ai la chance de pouvoir en écouter durant mon travail et c’est tant mieux, car la musique est le grand amour de ma vie. Alors, il est temps que je partage cette découverte de plus de trente ans et qui tourna mon regard sur un genre musical que je ne connaissais pas.Le hasard n’est jamais fortuit.

Dans les aléas des rencontres au lycée, il y en a qui semblent anodines, mais qui vous marquent toute la vie. Au printemps 1988, j’écoutais Prince la plupart du temps. Mes oreilles n’entendaient plus cela.

Puis une amie afin de passer plus de temps ensemble, m’a prêté un vinyle : David Sylvianne (du moins, c’est ce que je pensais phonétiquement).

En rentrant à la maison, j’ai posé le sachet dans un coin avant de poser mon casque sur les oreilles. Hélas, je ne sais plus quand, mais un soir suivant, sans doute enivré par les guitares de „Sign O the times“, je sortais l’album „Secrets of the Beehive“ du sac en plastique.

Je ne prêtais pas attention à l’austère pochette, et déposa délicatement l’aiguille sur le sillon, tout en retournant à mes occupations.

Après plusieurs écoutes, un titre attira mon attention : „The devil’s Own“, dont le leitmotiv au piano me rappelait le film „Rusty James“. Aussitôt, des images en noir et blanc hantèrent mes visions et j’étais pris dans l’engrenage d’une libération suicidaire.

Comme un rouleau compresseur, chaque chanson tour à tour remplissait mes humeurs vagabondes. Une semaine plus tard, je rendis le vinyle à mon amie, sans savoir que cette rencontre musicale changera ma vie.

Je m’empressais d’acheter le CD, car je ne pouvais plus me passer de la voix envoûtante du chanteur et compositeur.

Spellbound

Justement, la voix de David Sylvian est unique à bien des égards. Mais l’orchestration judicieuse et les paroles sibyllines ont eu raison de moi. Je sentais qu’il y avait plus que cela, un ailleurs derrière chaque chanson, un paradis perdu, en quelque sorte.

Aujourd’hui, après plus de trente ans, l’oeuvre de David Sylvian n’a presque rien perdu de son jus, de son arôme.

Même lorsqu’il chante quelque chose d’heureux, la voix sombre dans un dédale sans fond ou seule la mort trouve un sursis.

À l’époque ou internet était un mot très vague, chercher les paroles des chansons étaient devenues une aventure. Je ne découvrais d’ailleurs toute la portée du texte que fin 1992, mais ça, c’est une autre histoire.

Spitting out diamond

Bref, revenons à ce fameux été 1988, le bel été. Je ne fréquentais plus cette amie qui m’avait fait découvrir David Sylvian, mais je continuais à écouter l’album, quand je souhaitais me replier sur moi-même.

C’était l’âge pour moi des premiers vers, et les paysages dressés dans les chansons se prêtaient à merveille. „Secrets of the Beehive“ était un album pour écrire.

Je conseillais à qui voulait l’entendre ce chef d’oeuvre musicale en me rendant compte que tout le monde n’appréciait pas cette musique.

Et parlons-en ! C’est quoi exactement ? C’est de la pop music, mais glisse imperturbablement vers l’alternatif. L’album est acoustique, avec uniquement quelques nappes synthétiques. C’est posé, calme, reposant, envoûtant, criant de solitude. Le rire moqueur de „Maria“ fait encore vibrer les murs qui plongent dans l’ombre de la fin du jour. Le leitmotiv glaçant au piano dans „The Devil’s Own“ m’emmène toujours dans cette ville aux ombres chinoises de „Rumble Fish“. Les guitares d’“Orpheus“ me transportent dans un paysage que je n’ai pas encore visité. Je ne savais pas que le flamenco de „When Poets Dreamed of Angels“ avait une autre interprétation (lire les paroles). L’apogée de ce paysage automnal est atteint avec „Let the Hapiness In“ : Elle aboutissait à une absolution, une lumière au bout du tunnel, que seule apporte la mort. Poussé par les instruments à vent vers un paradis terrestre, le chant de David Sylvian devenait celui d’un ange.

Cet album a surtout ouvert la voie à d’autres sources musicales qui m’apporteront énormément, mais ceci est une autre histoire.

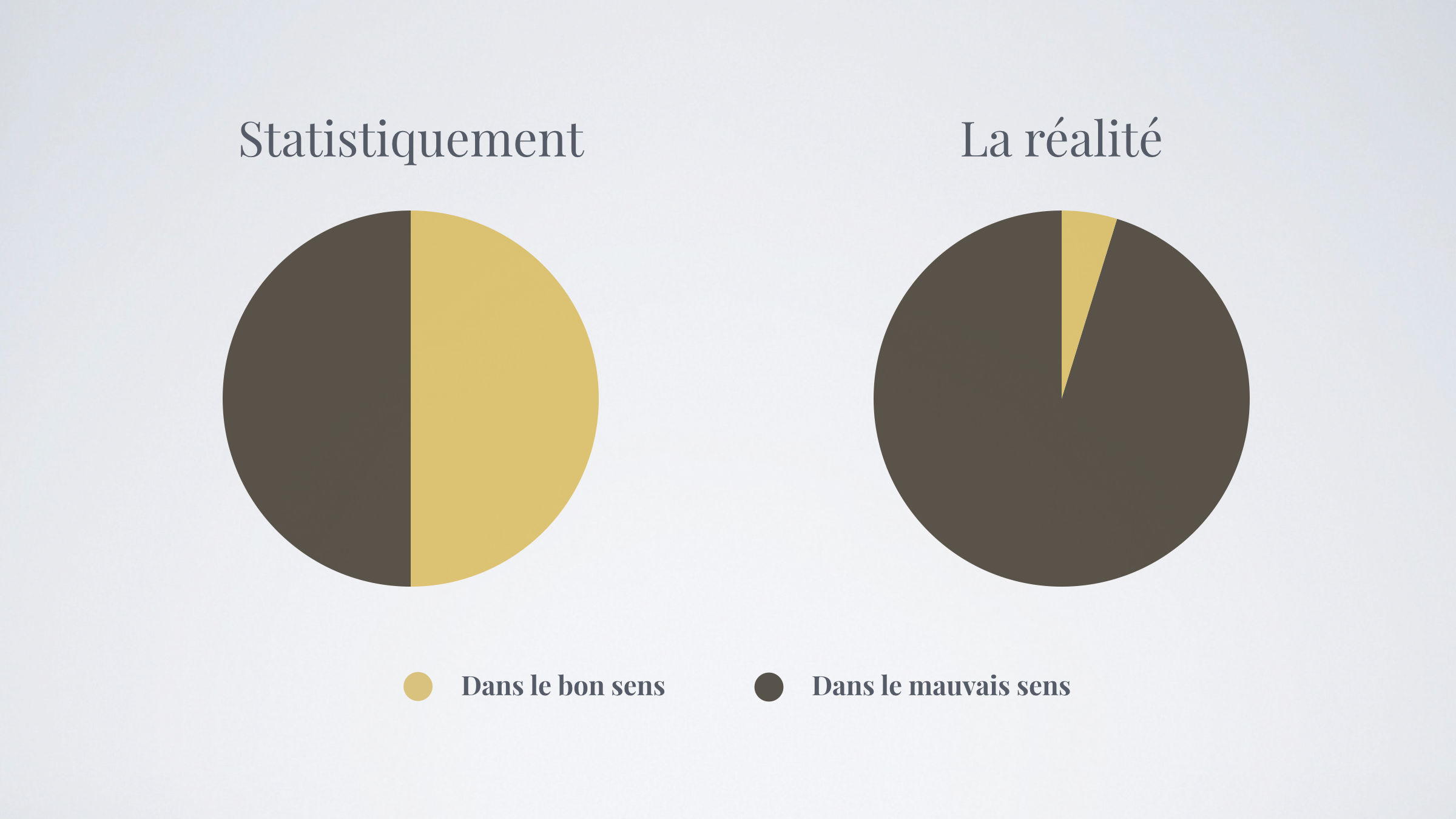

La musique cette année

29 December 2018 Rangé dans le tiroir Divertissement

L’année s’achève dans l’apothéose chaotique d’un silence insoupçonné. Musicalement, elle a été riche, en déception. Il y a eu beaucoup de feux de paille, d’artifices monotones, mais ce n’est pas une mauvaise chose. Une musique agréable, qui s’oublie en travaillant au bureau, a aussi ses moments agréables.

Mais que reste-t-il aux oreilles, sur le coeur ? Les notes s’écoulent comme des larmes sur une joue, mais le vent sèche tout cela en un rien de temps.

Depuis que je suis passé au service de streaming, j’ai écouté beaucoup de musique, bien plus qu’au temps du CD. Avec des millions de chansons au catalogue, il faut s’armer de patience pour trouver la goutte d’eau qui apaisera votre soif, un moment.

Album de l’année:

Luke Howard, Open Heart Story

Une oeuvre contemplative qui raconte un voyage vers l’expérience de l’existence. Il est impossible de ne pas retrouver une ou des parties de sa vie dans cette musique qui ramène à l’enfance, rappellent les amours passés tout en regardant vers la vieillesse.

Dans l’intensité de certaines compositions, on se demande si Luke Howard n’est pas tout simplement Max Richter.

Recouvrir sa vie dans un album aux chatoiements de testament n’est pas un châtiment, mais une bénédiction.

Album Jazz:

Sonny Clark, Blues in the Night

En fin de soirée, quand la lumière tamisée cherche à terminer la journée en beauté, je ne peux que lancer Blues In The Night de Sonny Clark. Un verre de vin à la main en lisant un bon livre, quoi de mieux pour savourer la vie ?

Le piano tout en subtilité berce la nuit comme une berceuse éternelle. Bien avant les relents avant-gardistes du jazz des années 60, l’album de Sonny Clark vous emporte dans un de ces bars magiques ou la musique était sacrée.

Album Classique de l’année:

Recomposed by Peter Gregson, Bach the Cello Suites

Les suites pour violoncelle de Johann Sebastian Bach sont aussi connues que les quatre saisons d’Antonio Vivaldi. Qu’apporte donc Peter Gregson avec sa recomposition ? À l’instar de Max Richter et les quatre saisons de Vivaldi, Peter Gregson a repris l’essence de l’oeuvre pour la réécrire. Et le violoncelle n’est plus seul, souvent accompagné par d’autres cordes voire un soupçon d’électronique, Peter Gregson donne une version pleine d’émotion et de profondeur. Les suites ne sont pas altérées et gardent leur âme, mais ce palimpseste ouvre de nouveaux horizons sur une musique connue. À écouter en boucle.

Voix de l’année:

Blossom Dearie, Once upon a summertime

Écoutée surtout l’été, la voix de Blossom Dearie sortait du silence crépusculaire comme un rêve qui s’annonce apaisant. C’est du Jazz, loin de Billie Holiday, les chansons s’enchainent comme une ivresse sous un soleil couchant.

Redécouverte de l’année:

Peter Gabriel, Sledgehammer

Je connais Peter Gabriel depuis bien longtemps et l’album So a bercé les ondes de radios de mon adolescence. Évidemment je connais par coeur Sledgehammer le hit de l’artiste. Mais j’avoue, je n’ai jamais totalement apprécié cette chanson, préférant Mercy Street ou le duo avec Kate Bush.

Ayant écouté durant de longues semaines toute la discographie de Peter Gabriel, je me suis surpris à adorer ce titre. Il a su toucher mes sentiments au bon moment. Plus de trente ans après, Sledgehammer n’a pas pris une ride. Une production bien menée.

L’errant de l’année:

George Michael, Older

Alors, là, je n’arrive pas à lâcher. Tous les ans à la même époque je réécoute en boucle en découvrant toujours quelque chose. Je ne sais pas, mais cet album me colle à la peau telle un sparadrap sur une plaie que ne guérit pas. Sa voix, les paroles, la production jazzy, tout y est là pour qu’Older se tatoue sur ma vie.

Single de l’année:

Kazy Lambist, Annecy

Un rythme incessant, une voix suave, des paroles simples pour une petite chanson spontanée qui s’écoute en boucle, assis dans un train en regardant le paysage défiler.

Chanson de l’année:

Syml, Where’s my Love

En entendant la version piano de « Where’s My Love », j’ai tout de suite pensé à « Wuthering Heights » de Bronte. Du romantisme pur et dur, mais la chanson garde quand même une sincérité qui m’a touché.

L’album « machine à remonter le temps »:

David Sylvian & Holger Czukay, Plight & Premonition

L’album qui revient les nuits d’hivers, tel un fantôme. Deux titres de musiques d’ambiance d’environ 15 minutes qui vous emmènent dans un monde seul connu de vous. Parfait pour méditer ou rêver. Aucun signe de lassitude après plus de trente années.

Artiste de l’année:

Freya Ridings

Découverte en juin grâce à un message de Realworld Studios où la jeune dame jouait une version piano d’une de ses chansons. Bon, j’ai cliqué sur la vidéo parce que j’aime bien sa couleur de cheveux, puis j’ai été « boulversifié » par sa voix qui m’a transpercé de part en part. Freya, l’autodidacte grimpe en notoriété et je suis impatient d’écouter enfin son premier album.

Tengami

09 December 2018 Rangé dans le tiroir Divertissement

Avec l’approche des fêtes de fin d’années et le stress qui augmente en crescendo jusqu’au début du mois suivant, il est bon aussi souvent que possible de retrouver un petit coin tranquille pour reprendre des forces.

Je vous parlerai cette fois-ci d’un petit jeu disponible sur la plupart des plates formes : Tengami.

Le jardin zen

Tengami est puzzle game paisible et original, complété par une musique zen, dont le cheminement est en parfaite harmonie avec la philosophie nippone.

Le jeu se découvre comme un livre pliable où il faut tirer des languettes ou plier certains éléments pour débloquer de nouveaux passages. Quelques énigmes vous demanderont une bonne observation du décor. À travers les saisons, la forêt, la montagne et l'océan, l'homme cherche les fleurs de cerisiers qui feront renaître son arbre.

D’accord, Tengami n’est pas récent, c’est même un vieux jeu. Mais au fond cela n’a pas d’importance. Pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu, Tengami reste nouveau.

L’ambiance est remarquable, grâce à des décors sublimes, une musique adaptée et l'animation du papier impressionnante. C’est presque poétique. D’ailleurs, chaque chapitre se clôt sur un haïku, ces courts poèmes japonais qui célèbrent la nature et nous font ici réfléchir sur le cycle de la vie.

Bref, un pur moment de bonheur dans le refuge de Tengami est un voyage que l’on espère sans fin, mais hélas comme toute les bonnes choses, celles-ci arrivent trop vite. Mais rien ne vous empêche d’y retourner.

Le site web: https://www.tengami.com

Le jeu sur Steam : https://store.steampowered.com/app/299680/Tengami/?l=french

Le jeu sur iOS : https://itunes.apple.com/fr/app/tengami/id794960248?mt=8

Le jeu pour Android : https://www.amazon.fr/Nyamyam-Limited-Tengami/dp/B017INGPLY

Adobe Lightroom

24 November 2018 Rangé dans le tiroir Informatique

Le cauchemar de la post production en photo

Aujourd’hui, je vais vous parler de la post-production de photographie digitale. Donc si vous ne prenez des clichés qu’au format JPG ou avec votre iPhone, pas la peine de parcourir le reste, cela vous ennuiera, à moins que vous aimiez cela, mais c’est une autre histoire.

Milieu des années 2000, les logiciels déchiffrant le format RAW des réflexes digital n’inondaient pas les rayons des magasins. Il y avait Capture One et les liseurs patauds livrés avec votre caméra.

Heureusement, Apple est venue sauver le monde avec Aperture, puis son concurrent est né quelques mois plus tard : Adobe Lightroom.

Comme souvent, l’interface de l’application Apple était épurée et bien pensée. Il était facile à l’utilisation et agréable pour créer un travail organisé, mais ça aussi c’est une autre histoire. Là, je fais un bond de huit ans et passe en 2013, où Apple jette l’éponge et abandonne son programme de développement professionnel.

Livré à moi-même, j’errai quelque temps comme un sans-abri à la recherche d’un nouvel outil pour retoucher mes fichiers RAW. Ayant testé à l’époque de sa sortie Adobe Lightroom, je me suis rabattue sur la seule application raisonnable. Et donc depuis cinq ans je corrige mes clichés sur ce détritus qui me donne la nausée et me dégoutte de la photographie.

C’te honte !

Alors pourquoi tant de haine pour ce qui reste au fond un simple programme ?

Ben, je l’avoue, j’ai utilisé Lightroom à reculons, car j’adorais Aperture : un dossier par projet, un dossier intelligent avec les images à développer, un dossier livre tout ça réalisé en quelques secondes. Une fois le projet exporté et le catalogue archivés, j’effaçais tout cela et voilà.

– Mais c’est pareil sous Lightroom ? me diriez-vous.

Eh bien non, c’est pire et cela ne pouvait pas être plus catastrophique. Mais laissez-moi vous expliquer:

Gestion lourde et pataude entre la bibliothèque et le module développement.

Avec Aperture, je faisais un double-clic sur une image et je pouvais immédiatement la retoucher. En fait, il n’était même pas nécessaire d’agrandir la photo pour la corriger. Je pouvais utiliser un filtre sur plusieurs fichiers en même temps !

Avec Lightroom, rien de tout cela. Un double-clic ajuste l’image à sa taille réelle, mais il faut absolument que je passe dans le module développement pour la retravailler. Impossible aussi de marquer plusieurs photos et de leur insérer les mêmes corrections d’un coup. Avec l’application d’Adobe, c’est image par image. Parce ce qu’il ne faut pas déconner non plus. Chez Adobe on est pas là pour faire gagner du temps, on veut juste vous pomper le maximum de brouzoufs.

Obligation de faire des smart-collections pour développer

Alors ce genre de choses m’a donné des cheveux blancs. Pourquoi, oui POURQUOI, je ne peux pas utiliser mes dossiers ou sont enregistrés mes photos pour les retravailler ? Pourquoi dois-je obligatoirement créer un dossier intelligent ? Encore du temps perdu !

Gestion compliquée de la bibliothèque. Export du catalogue puis effacement des images

Bon, là avec le temps, j’ai appris à ne plus avoir raison, mais, ça démange.

Une fois mes clichés retouchés, je les exporte une première fois en JPG, puis j’archive le catalogue en préservant mes fichiers RAW. Ensuite, j’ai beau faire un clic droit sur mon dossier et choisir effacer, Lightroom ne supprime pas mes images du disque dur. Il faut je retourne dans le Finder et déplacer dans la corbeille manuellement mes fichiers. Encore du temps de perdu !

Affichage de la date à l’envers (sérieusement en 2018)

Oui, là tout est dans le titre. Parce que créer un dossier intelligent de photos prises entre le 1er et le 30 novembre 2018 devient un vrai challenge de calcul. Cela donne ceci : 2018-11-01 - 2018-11-30. Alors bon, pourquoi ne pas ajouter un calendrier qui faciliterait énormément le travail ? Mais bon, comme vous le savez déjà, chez Adobe ils ne sont pas là pour nous simplifier la tâche.

Impossible de recadrer une photo dans le module imprimer

Là également tout est dit dans LE programme de retouches de photos. On ne peut pas recadrer l’image pour l’imprimer. Je donne un exemple : J’ai un cliché de groupe prise horizontalement, mais je souhaite ôter les bords qui sont vides et obtenir un tirage en 10 x 15 cm, mais verticalement. Et bien non, CE N’EST PAS POSSIBLE !

Gestion hasardeuse de livres

Je terminerai avec ce point qui m’a bousculé et signé mon divorce pur et dur avec ce „truc“ qui soi-disant est fait pour les photographes.

Après avoir retouché des photos d’un mariage, j’ai pensé que ce serait une belle idée de cadeaux d’offrir aux jeunes mariés un album photo.

Super, il y a module Livre dans Lightroom. J’ai donc choisi mon format et j’ai commencé la mise en page. Après une bonne heure, je quittais la catégorie „Livre“ pour aller voir autre chose. Et lorsque j’y retournais, tout mon ouvrage avait disparu. Il n’y avait ni images ni pages. Il n’y avait plus rien du tout.

Bref, j’ai du m’y remettre et rebelote, si j’avais le malheur de délaisser le module „Livre“, tout se perdait. Il est vain d’ajouter que je n’ai eu ni message d’avertissement, ni quoi que ce soit d’autre.

Camera Obscura

Alors voilà, tout ça pour dire que Lightroom et moi, c’est comme Capri, c’est fini, et je ne crois pas que j’y retournerai un jour.

Pour terminer sur une note plus joyeuse, j’ai découvert le nouvel ON1 Photo RAW 2019, qui est très agréable à manier et j’arrive à obtenir un bien meilleur résultat de mes tirages que lorsqu’ils étaient retouchés avec Lightroom, surtout dans les zones sombres et claires.

Chacun doit trouver ce qui lui convient, mais j’utilise les programmes Adobe depuis longtemps et je peux dire sans avoir honte qu’il y a quelque chose de pourri au royaume de San José.

Veuillez redémarrez votre système

21 November 2018 Rangé dans le tiroir Informatique

Je vous prie d'accepter mes excuses pour cette si longue absence, mais j'ai mis à jour Windows 10.

– Tata Jacqueline

l'iPhone

01 July 2018 Rangé dans le tiroir Informatique

J’ai économisé longtemps pour m’offrir le Sony Ericsson 770k. Je trouvais cet appareil beau et son capteur de 2 Megas pixels me donnait la possibilité de faire des photos de qualité. Je le possédais depuis quelques semaines quand Apple a présenté son iPhone.

J’ai économisé longtemps pour m’offrir le Sony Ericsson 770k. Je trouvais cet appareil beau et son capteur de 2 Megas pixels me donnait la possibilité de faire des photos de qualité. Je le possédais depuis quelques semaines quand Apple a présenté son iPhone.Évidemment, j’ai suivi le show parfaitement orchestré par Steve Jobs et à la fin, je voulais avoir cet objet. Malheureusement, le prix de l’accessoire était trop considérable pour envisager sérieusement d’acquérir le dernier produit d’Apple.

Quelques mois plus tard, la société à la pomme sortait une version améliorée de son iPod : l’iPod touch. C’était comme l’iPhone, mais sans la fonction de téléphonie.

Légèrement moins onéreux, l’iPod touch me plongea dans le monde fantastique du tout petit. Telle une Alice, je m’émerveillais de chaque option, du moindre détail, et surtout de la simplicité à l’usage.

La synchronisation de mes contacts, des rendez-vous du calendrier, des adresses de sites internet, ainsi que mes courriels, était quasi instantanée entre l’iPod touch et mon iMac.

L’App Store, qui a ouvert en même temps que le téléphone, proposait à l’utilisateur des milliers de petits programmes en tous genres pour passer le temps devant son mini-écran.

Je ne sais plus toutes les applications que j’ai achetées, mais Hipstamatic m’a longuement suivi.

Au fil des versions, iOS devenait à chaque fois meilleur et intéressant.

Tout était bien dans l’univers, sauf que je baladais toujours avec deux appareils : mon téléphone Sony Ericsson et mon iPod touch. Et ça me gonflait gros !

Heureusement que mon chef, encore plus geek que moi (en fait ce n’est pas bien difficile), nous a offert un iPhone 3GS. Là j’ai eu l’impression d’arriver dans le monde moderne.

Ce petit appareil convenait à la plupart de mes activités : Twitter, Facebook (oui, à l’époque j’étais inscrit, mais ça, c’est une autre histoire), Hipstamatic, Mail, Safari. Il fallait tout essayer. Je me suis retrouvé en peu de temps avec plus de 130 applications et le téléphone était plein.

Deux ans plus tard, nous avons (mes collègues et moi) reçu un iPhone 5 et là je n’en croyais plus mes yeux. Le Retina donne un nouveau sens à la vue. Tout devenait facile à lire, mais ce qui était écrit petit.

Et c’était à peu près à cette époque que le sentiment de satiété arrivait. Dans la fièvre de l’élan, je continuais de me procurer des applications, mais j’y prenais de moins en moins de plaisir.

Pensant bêtement que la taille du téléphone était responsable de mon manque d’allégresse, j’achetais un iPhone 6 à sa sortie. Enfin quand deux mois après il y a en avait en stock.

Là j’ai connu un léger regain, puis tout est retombé, en douceur.

Cette faim du toujours plus, de nouvelles versions, m’intéressaient moins et je sombrais dans une lassitude sournoise. L’acquisition d’inédit iObjet ne m’apportait plus autant de dopamine qu’auparavant et lentement je délaissais le monde fabuleux d’Apple.

Par la suite, je suis retourné à un modèle plus petit et ce dernier ne me sert presque exclusivement qu’à téléphoner. Quelle ironie !

Office fait office de débile

26 June 2018 Rangé dans le tiroir Informatique

Peut-être est-ce dû à mon métier, mais le travail sur des feuilles Excel n’a jamais été une grande préoccupation. J’ajouterai que j’ai toujours été incapable de réaliser un tableau avec addition et soustraction, que ce soit sous Windows ou sur Mac.

Mais à l’époque, je n’imaginais pas écrire un courrier avec autre chose que Word. Et même une tache si élémentaire prenait plus de temps que prévu.

Une fois passé l’effet-surprise des animations dans les présentations, j’ai vite commencé à m’ennuyer.

Je m’explique.

Clippy

Comme beaucoup de gens, je ne concevais pas l’informatique sans Microsoft Office. J’ai tapé mes premiers écrits avec Word sans y comprendre quoi que ce soit.

Au fond, j’étais ébloui par les capacités de la suite, sans vraiment parvenir à réaliser quelque chose.

Les plus anciens se souviennent surement de Clippy, le trombone en guise d’aide dont la seule avantage était de prêter à sourire. Car il n’a jamais apporté le moindre secours et les rares fois où je lui ai demandé quelque chose, j’obtenais 8 réponses qui n’avaient rien à voir avec le sujet.

En y réfléchissant on peut constater tout le condensé de Microsoft dans Clippy : sympa, mais sans aucune utilité, prend de la place et distrait l’utilisateur pour l’empêcher d’achever son travail.

« Where do you want to go today ? »

Au fil des versions, les choses ne se sont pas vraiment améliorées. Office s’est rendu inutilement complexe, et ressemble plus à une erreur de la nature qu’à une suite bureautique.

Quand je pestais contre Office, mon épouse rétorquait : « C’est parce que tu ne connais pas bien l’application ». Alors apparemment il faut avoir étudié cinq années avant de s’en servir. Dans Word, est-il nécessaire d’opérer 5 clics pour parvenir à changer l’intervalle de lignes ? Et pourquoi faut-il bruler un cierge avant de s’attaquer au formatage ?

Encore aujourd’hui, je me rends compte des aberrances qui ornent la suite de bout en bout. Le temps me manque pour tous les citer, mais je me demande à chaque fois comment les millions d’utilisateurs d’office peuvent accepter une telle atrocité.

Il y a des trucs bien, aussi

Quand je travaillais sous Windows, ce qui me plaisait était que Word (par exemple) démarrait en deux secondes. Avec les deux processeurs de mon Mac, cela prenait presque une minute. En contemplant l’icône rebondir dans le dock je pensais toujours à ce que le vendeur m’a dit : « Microsoft, c’est programmé avec les pieds ».

iWork, let's work !

22 June 2018 Rangé dans le tiroir Informatique

Les logiciels iWork d’Apple proposaient pour la modique somme de 50 € une suite légère et intuitive à l’instar de Microsoft Office. Quand ce dernier offrait pour à peine 300 € une série d’outils pour écrire du courrier, faire des tableaux de calculs et le pire de tous, des pages de présentations sur écran, iWork fournissait la même chose en moins compliquée et qui convenait à 98 % des utilisateurs.

Numbers

Vous allez rire, mais je n’ai jamais réussi à faire un tableau Excel avec de simples opérations, genre pour faire une mini facture. Je me perdais à chaque fois dans les dédales des menus et des options dont certaines étaient mises en avant, mais qui ne servaient qu’une fois.

Avec Numbers, il existait des mots clés qui aidaient à la conception d’une feuille de calcul. Je déplaçais l’équation voulue vers la cellule souhaitée et voilà ! Sans exagérer, en moins de cinq minutes j’avais réalisé ma petite facture avec multiplication du nombre d’heures et tarif horaires, soustraction d’une ristourne, etc.

Pages

Un principe similaire avec Pages. Cette application était un mélange de Publisher et Word (je crois que c’est le cas également chez Microsoft aujourd’hui). Au départ on choisissait le genre de fichier à réaliser : lettre ou mise en page ?

Là aussi, les options se réduisaient au strict minimum, mais laissaient une interface claire et sans chichi. Tracer un rectangle pour y écrire du texte était chose aisée, en faire un deuxième pour placer une photo était un jeu d’enfant. Ah petit détail qui à son importance : l’ajout d’une image dans un document pouvait s’extraire à tout moment au format original. Ce qui n’est toujours pas le cas en 2018 chez Microsoft. Insérez une image JPG dans Word et elle est perdue. Il faut opérer un copier/coller pour retravailler le fichier dans une application de retouche, comme Photoshop (ou autre). Non, mais, quelle honte !

Keynote

La crème de la crème reste quand même l’application de présentation Keynote, programme bien plus jeune, mais bien plus élevé que son grand frère PowerPoint.

Là aussi, le labyrinthe des options n’existe pas. Dans la fenêtre des outils, il y a juste le nécessaire et c’est bien fait. Un détail qui donnait son importance à l’époque était les transitions. Réaliser une cascade d’animations de sa feuille ou de chaque élément devenait chose aisée.

Pour ne pas piétiner la concurrence, je tairais la beauté ou les bonnes idées de ces dernières.

Office pas, pour la maison

Évidemment, il y a des choses qu’iWork ne sera pas faire, mais pour un utilisateur dans sa tasse de café, la suite d’Apple est numéro un.

Car soyons francs : vous vous servez de combien d’outils dans cette fichue barre de Word, Excel, PowerPoint ? Elle prend une place énorme (sur ordinateur portable plus de 10 %), on perd plus de la moitié de son temps à retrouver ce dont on a besoin et tout ça parce que les onglets du ruban se ressemblent trop.

Là aussi, il faut avoir testé pour comprendre que la suite de Microsoft est lourde, balourde, pénible et contra productive.

En tant qu’infographie il m’arrive encore, trop souvent, de recevoir d’un client des images pour son site web, dans un document Word. Mais bon sang ! Il me faut alors les copier et les insérer dans un Photoshop (ou autre), puis de les exporter. Tout c’est deux bonnes minutes de perdues, pour chaque fichier.

Comme les gouts et les couleurs n’existent pas, je ne donnerai pas mon grain de sel sur la qualité visuelle des modèles de la suite Office. Mais il suffit de jeter un œil sur iWork, pour aussitôt constater la noblesse des prototypes proposés.

Bien sûr, tout n’est pas parfait, chez Apple, mais soulage assez l’utilisateur pour qu’il lui reste du temps pour faire autre chose, comme boire un café, ou sortir prendre l’air.

Comme dirait l’adage : l’important n’est pas de tout avoir, mais ce qu’on a, fonctionne.

Star Wars — Periode II

18 June 2018 Rangé dans le tiroir Divertissement

La fin du début

Une nouvelle trilogie était en chantier. J’ai eu des frissons d’angoisses quand j’ai appris que J.J. Abrahams allait réaliser le film. Lui qui n’était pas vraiment un fan (il était plus du camp de Star Trek) allait continuer le récit. Ma réticence envers Mr Abrahams touchait également sa manière de concevoir une structure narrative. J’ai abandonné la série LOST avant la fin de la première saison, je trouvais que « Super 8 » partait dans tous les sens, bref, je doutais qu’il eût les qualifications nécessaires pour entreprendre une telle saga.

Je restais dubitatif les mois précédents la sortie du film. Certains jours, je pensais que je n’irais pas le voir, d’autres je penchais plutôt pour un « oui ». Et puis j’ai eu l’occasion de réserver mon billet et je l’ai acheté huit semaines auparavant.

Encore une déception. Bien que le faucon millenium volait comme un aigle à travers les vestiges de l’empire, la prestation de Yan Solo qui ne se remettait pas vraiment d’une crise cardiaque, semblait pathétique, j’attendais l’arrivée de Luc Skywalker qui se faisait patienter. Et heureusement, il y avait quelques nouveaux venus qui donnaient du plaisir (BB-8 est une idée formidable). Mais l’histoire est une resucée de l’épisode IV.

Alors bon, des fois je me dis qu’ils sont bien cons du côté des méchants. Regardez-moi ça : dans le IV, ils ont une étoile de la mort, une arme qui permet de détruire une planète entière. Paf, les rebelles arrivent à l’anéantir. Deux films plus loin, l’empire reconstruit une étoile de la mort et rebelote les héros parviennent à nouveau à la décimer. Donc, en réfléchissant on peut dire que c’est un plan qui ne fonctionne pas. Eh bien non, vingt ans plus tard, le premier ordre bâtit une étoile de la mort et encore une fois elle est mise en poussière par une poignée de rebelles. En fait si une étoile de la mort revenait dans l’épisode IX, je n’en serais étonné qu’à moitié.

Voir un Jedi un jeudi

Puis il y a quelques mois sortait sur les écrans du monde entier, le dernier Jedi. Si on s’en tient à l’algorithme concernant les deux premières trilogies, ce long métrage devrait être le meilleur de la cuvée.

Je ne connaissais pas Rian Johnson, mais maintenant, je ne suis pas près d’oublier ce gars là.

J’en retiens un film interminable avec quelques bonnes nouvelles idées. Mais, Leia perdu dans l’espace, ç’a été la goutte qui a fait déborder le vase, si vous m’autorisez d’utiliser cette banale métaphore.

Alors d’un : On ne peut pas survivre sans combinaison spéciale dans l’espace.

De deux : Si la Force permettait de subsister dans l’infini, il serait aisé de dévier les tirs du premier ordre. Avec une Force pareille, on pourrait même changer la trajectoire des vaisseaux impériaux.

Une erreur si grossière qu’elle m’a démangé durant tout le reste de la séance.

Je veux bien un peu de kitsch, j’aime croire que cette énergie à une certaine puissance, comme celle de Luc qui téléporte son image bien loin. Mais prendre le spectateur qui a payé plus de 12 euros sa place pour un con, je trouve cela offensant.

Je passe sous silence la tardive solution de Laura Dern qui en kamikaze percute un vaisseau du premier ordre. Elle était perdue de toute façon, pourquoi a-t-elle attendu que presque toute la flotte des rebelles soit anéantie pour faire ce qui était clair dès le départ ?

Après quelques mois, j’ai revu le film, mais le temps n’a pas guéri la blessure. Star Wars évolue et ressemble à une dose (de Perri air ?) d’ennui qui s’étire. En fait depuis la première trilogie, la qualité n’a pas cessé de descendre.

Maintenant on a tous appris que Rian Johnson prépare une nouvelle série sur le monde de Star Wars et je pense que cela va devenir n’importe quoi.

Solo ? Il est tout seul !

Depuis quelques semaines est sorti dans les salles obscures les aventures de Yan Solo quand il était jeune. Ben oui, lui aussi a droit à une enfance et tout le reste.

J’aime bien le réalisateur Ron Howard, qui sait faire de belles choses, mais là, après la débâcle de l’épisode VIII vomi par Rian Johnson, je ressens comme une satiété, comme un relent de dégout. J’en peux plus, j’en veux plus.

Je comprends Disney qui souhaite rentabiliser son investissement, mais à ce rythme, je m’attends bientôt à un film sur Creedo ou pourquoi pas sur le véritable héros de la guerre des étoiles, Jean-Louis le cuistot de la cantine sur le navire hospitalier. En fait il y aura une histoire sur Boba Fett et c’est déjà une de trop.

C’est d’autant plus dommage, car Rogue One était un bon film, le meilleur de la saga ajouterais-je même. Mais Rian Johnson a tout cassé. Cet homme à brisé, en une scène, toute la mythologie qui me guidait depuis mon enfance et cela ne se pardonne pas si facilement. Il a détruit un monde fantastique avec des cohérences croyables et le plus important il rendu l’action, la fantaisie à son niveau le plus ennuyant.

Après la déception Blade Runner 2049, je peux ajouter sans exagérer que 2016 fût l’année des désenchantements, mais ça c’est une autre histoire.